Si dice che il minimo battito d‘ali di una farfalla sia in grado di provocare un uragano dall’altra parte del mondo. Sicuramente questa definizione, legata tra l’altro ad una teoria molto complessa (la dipendenza sensibile alle condizioni iniziali), è volutamente esagerata; ma, come spesso accade in Natura, esistono determinati fenomeni i cui risvolti potrebbero andare ben al di là nel tempo e nello spazio. È questo il caso delle teleconnessioni, termine con cui si indicano variazioni correlate del tempo meteorologico e del clima tra punti del globo a grande distanza tra loro. Tali correlazioni vengono rappresentate con indici climatici calcolati in base a differenze di pressione tra determinate zone della superficie terrestre.

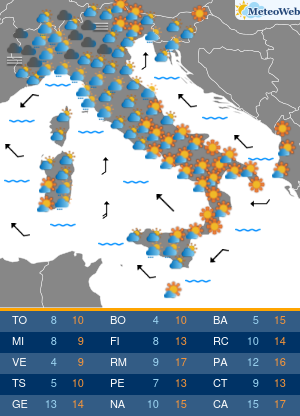

Ad esempio l’indice NAO (North Atlantic Oscillation) fa riferimento alle differenze bariche esistenti tra la Bassa Pressione d’Islanda e l’Alta Pressione delle Azzorre; queste oscillazioni si ripercuotono maggiormente sul clima della costa orientale degli Stati Uniti e della Siberia. Restando più vicini a casa nostra, anche il Mediterraneo ne risulta direttamente influenzato: in particolare, in caso di indice NAO positivo, il nostro bacino resta relativamente più isolato dall’Atlantico; viceversa, con indice NAO negativo le perturbazioni oceaniche riescono a raggiungere il nostro Mare più facilmente, apportandovi notevoli precipitazioni (Fig.1). Nell’ultimo ventennio si è avuta una persistenza dell’indice NAO su valori positivi, con venti prevalentemente da Nord, che hanno determinato una maggiore evaporazione delle acque del Mediterraneo, con un conseguente aumento della loro salinità. Ciò ha avuto dei risvolti anche sulla circolazione delle acque nel nostro bacino: all’altezza di Gibilterra le acque escono dal Mediterraneo a notevoli profondità, essendo più salate e dense delle acque atlantiche, che invece entrano a profondità inferiori; dal 1950 al 2000, l’aumento della salinità nel Mediterraneo, ha fatto si che le acque in uscita tendessero ad occupare uno strato progressivamente maggiore.

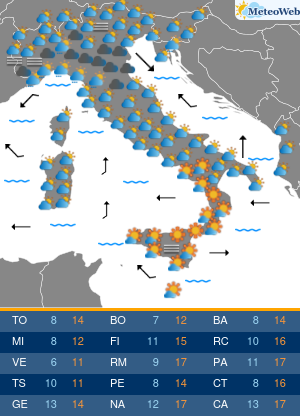

Un altro evento meteorologico complesso che innesca cambiamenti climatici a scala globale è l’ormai noto El Nino; tuttavia, solo nel 1969 Berknes propose una teoria che interpretava El Nino mettendolo in relazione alla South-Oscillation, così nacque l’indice ENSO (El Nino South Oscillation): oscillazione, inversione periodica di zone di alta e basse pressioni, calcolate su due punti dell’Oceano Pacifico, a Darwin (Australia) e a Thaiti. Queste zone sono battute dagli Alisei, venti costanti che spirano dai Tropici verso l’Equatore, trasportando acque fredde dalle alte latitudini. A causa della morfologia delle coste, queste acque sono forzate a risalire in superficie (upwelling) lungo le coste del Perù. Durante alcuni anni tuttavia, in prossimità del Natale (da cui il termine El Nino, bambinello in spagnolo), gli alisei hanno perso intensità, con conseguente diminuzione del fenomeno dell’upwelling; le acque calde, stazionando difronte le coste del Perù, si sono ulteriormente riscaldate, fino a determinare climi opposti, con alluvioni in Perù e siccità in Asia (nel periodo 1997/1998 le acque hanno registrato temperature fino a 4°C/5°C oltre la norma). Il fenomeno opposto prende il nome de La Nina e determina un’intensificazione degli Alisei, un raffreddamento dell’oceano in prossimità del Perù (qui con clima secco), viceversa piogge alluvionali in Asia (Fig.2). Su scala globale l’ENSO sembra modificare il fronte polare e il getto sub-tropicale, con effetti più evidenti in Nord-America, in Groenlandia e in Antartide. Su quest’ultimo continente le variazioni di temperatura, sia nell’aria che nei mari superficiali, hanno una notevole ricaduta sulla distribuzione e concentrazione dei ghiacci, con tutte le ricadute sul clima che ciò comporta. In particolare si parla di formazione di un “dipolo”, con il Mare di Ross direttamente correlato all’ENSO, il mare di Weddel in opposizione.

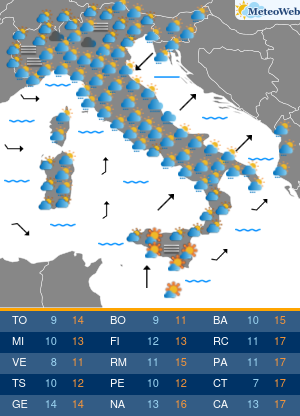

Altre due indici importanti sono l’Artic e l’Antartic Oscillation Index (AOI), noti anche come Northern Annular Mode (NAM) e Southern Annular Mode (SAM) rispettivamente, anch’essi calcolati in base alla differenze bariche tra le regioni polari e le medi latitudini, generalmente tra il 37esimo e il 45esimo parallelo. La variabilità descritta da questi indici non è ovviamente legata al ciclo stagionale ed è dovuta essenzialmente agli scambi delle masse d’aria lungo i meridiani, tra alte e medie latitudini. Considerando l’emisfero settentrionale, in presenza di indice AO negativo si avranno formazioni di robusti anticicloni in sede artica con conseguente indebolimento del vortice polare che, rallentando il suo movimento, consentirebbe alle correnti fredde di penetrare attraverso il Midwest degli Stati Uniti e l’Europa meridionale. In presenza di indice positivo invece si avranno condizioni opposte ovvero tempeste e forti piogge verso latitudini superiori (Alaska, Scozia e Scandinavia) e correnti secche verso le medio-basse latitudini, Mediterraneo compreso (Fig.3). Gli studi a riguardo oggi si concentrano nel capire la relazione esistente tra stratosfera e troposfera; in particolare un riscaldamento della prima (Stratwarming), sembrerebbe favorire indice AO positivi sulle zone polari, con conseguenti severe incursioni di aria fredda fin verso le basse latitudini.

Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?

Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?