Il compianto Prof. Enzo Boschi, scomparso pochi giorni fa, definiva “terremotini” i sismi di Magnitudo intorno a 5.0 ovvero prossimi alla cosiddetta “soglia del danno”, valore secondo cui il territorio iniziava a soffrire danni e lesioni. Purtroppo negli ultimi anni in Italia, a parte i terremoti disastrosi, s’è assistito al proliferare di sciami sismici che, addirittura anche in presenza di Magnitudo inferiori a 5.0, provocano danni sensibili, superiori a quanto ci si potesse attendere. Ultimo, eclatante, caso il terremoto etneo che a cavallo del Natale 2018 se da un lato fortunatamente non ha provocato vittime, dall’altro ha causato danni notevoli se rapportati alla sua intensità, gettando la popolazione nell’allarme e nella paura. Ciò che sorprende, in questa come in altre situazioni similari del recente passato (Casamicciola, Pollino, Lunigiana, ecc.), è proprio lo sviluppo e la gravità dei danni, talora a macchia di leopardo: anche stavolta, come dimostrato dalle immagini televisive, accanto a costruzioni praticamente intatte, se ne trovano altre diroccate. E la colpa non può essere attribuita solo alla superficialità dell’ipocentro o alla vetustà dei centri antichi. Il fatto è uno solo: come abbiamo ripetutamente detto ed avvertito, e come ampiamente dimostrato dalla realtà, il territorio italiano non è pronto a sopportare sismi anche prossimi alla “soglia del danno”. Ma da dove nasce questa annosa e preoccupante problematica? Con quali criteri il territorio è stato classificato e suddiviso in aree di diversa pericolosità? Cosa è stato fatto per lenire i rischi? E soprattutto questa classificazione quanto è sicura ed affidabile? Domande difficili cui però si può tentare di rispondere.

La classificazione sismica del territorio non può prescindere dalla valutazione del rischio, il primo fattore fondamentale per la salvaguardia di cittadini ed infrastrutture. Il rischio può essere definito come la quantità potenziale ed attesa di danni e vittime dovute ad un determinato fenomeno naturale.

Generalmente è il prodotto di tre parametri ben definiti, secondo la seguente formula:

Rischio = pericolosità x vulnerabilità x valore

La pericolosità rappresenta la probabilità che un certo fenomeno con una data intensità si sviluppi in un’area ben definita in un certo intervallo di tempo. Dipende dunque anche dalla frequenza con cui si presenta l’evento, definibile come “tempo di ritorno”

La vulnerabilità indica la capacità del territorio (inteso anche nelle sue singole porzioni come popolazione, fabbricati, infrastrutture, ecc.) di resistere ad una certa intensità (o Magnitudo) dell’evento. Rappresenta dunque la stima, anche in percentuale, delle perdite provocate dal disastro

Il valore, o esposizione, rappresenta la quantità degli elementi sottoposti all’evento in una certa area. Può essere valutato in maniera relativa (risorse naturali ed economiche) od assoluta (numero di persone e/o edifici)

Partendo da questi concetti, sia pure con lentezza esasperante e mai tempestiva, lo Stato italiano ha cercato di classificare ogni area del nostro paese dal punto di vista sismico o comunque di prendere provvedimenti per limitare i danni: ciò generalmente è però quasi sempre accaduto dopo un evento catastrofico. In realtà, i primi tentativi di regolarizzare in qualche modo le costruzioni in zone sismiche risalgono al XVII secolo, nel Regno di Napoli, quando viene definito il cosiddetto “sistema baraccato alla beneventana”, metodo basato su una struttura intelaiata in legno con ritti infissi in un basamento di muratura. La terribile sequenza sismica calabrese del 1783 portò il governo dei Borboni a confermare il “sistema baraccato” per la ricostruzione delle zone terremotate, definendo anche i parametri principali quali lo zoccolo di fondazione e lo spessore delle murature. Il governo di Pio IX fece altrettanto nel 1859 per lo Stato Pontificio, fissando anche l’altezza massima delle strutture e richiedendo che porte e finestre fossero poste ad una certa distanza dagli angoli dei muri. Analoghi provvedimenti vennero adottati dallo Stato italiano nel 1884, all’indomani del disastro di Casamicciola (Isola d’Ischia), tramite un apposito decreto in cui si vietavano le strutture spingenti e si limitavano gli aggetti dei balconi.

La prima svolta però arriva dai Regi Decreti 193 e 542 del 1909, seguiti al terribile sisma dello Stretto di Messina, avvenuto il 28 dicembre 1908. Oltre a fornire dettagliate istruzioni per la ricostruzione, con l’introduzione del cemento armato (presto però abbandonato) e l’esclusione di edificare su terreni definiti “inadatti” (paludi, frane, versanti acclivi), queste leggi rappresentano il primo, embrionale, tentativo di classificazione sismica territoriale mai sviluppato in Italia visto che si identificano come “sismici” circa 300 Comuni, in pratica tutta la Calabria ed il messinese, Eolie comprese. Il secondo tentativo è del 1916, di nuovo dopo un grave terremoto, quello del Fucino (1915). Con un altro Decreto Legge si quantificano le forze sismiche e la loro distribuzione lungo l’altezza dell’edificio, oltre a considerare come sismica anche gran parte dell’Abruzzo. Dopo la Prima Guerra Mondiale e l’avvento del fascismo, il continuo verificarsi di calamità naturali nel nostro paese porta alla promulgazione di altri due decreti, nel 1926 e 1927, in cui per la prima volta si introducono le “categorie sismiche“, con parametri di costruzione diversi a seconda della categoria. Nel 1930 viene pubblicato l’elenco dei Comuni divisi per categorie (Fig. 1) e, a seguito del terremoto che colpisce Vulture ed Irpinia, si assiste alla prima applicazione della legge che regola le disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri. Legge che sembra funzionare perfettamente visto che contribuisce anche a sviluppare un’efficiente ricostruzione.

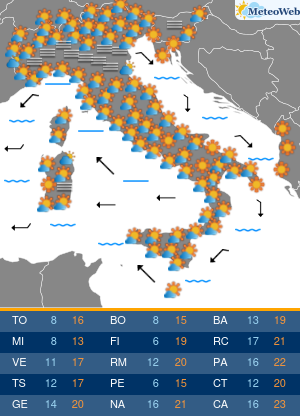

Con il passare degli anni, e dei terremoti (1933 Maiella, 1936 Cansiglio), viene allargato il numero dei Comuni dichiarati “sismici”, ma al tempo stesso, anche nell’immediato dopoguerra, viene operata una certa “declassificazione” in quanto le norme restrittive in materia di costruzioni producono un notevole intralcio allo sviluppo turistico di certe aree ed alla ricostruzione post-bellica. Si arriva così al 1962 quando viene introdotta la riduzione dell’azione sismica in condizione geologiche favorevoli, ridefinendo i coefficienti delle forze sismiche mentre nel 1974 si sviluppa un altro tentativo di classificazione delle “zone sismiche” (Fig. 2)

Si tratta di una nuova normativa sismica nazionale, attraverso l’emanazione di nuove norme tecniche con la collaborazione anche del CNR. Inoltre si prevede di aggiornare la classificazione attraverso appositi decreti ministeriali ogni volta lo si ritenga opportuno. Il problema è che per “zone sismiche” si intendono solamente quelle colpite in precedenza da gravi terremoti senza tenere in minimo conto l’assetto sismotettonico. In sostanza, come si dice nell’ambiente sismologico, in quel periodo “si correva dietro ai terremoti”. Le nuove norme tecniche “per le costruzioni in zone sismiche” vengono approvate nel 1975, definendo i nuovi criteri geotecnici ed i nuovi limiti per le altezze massime degli edifici.

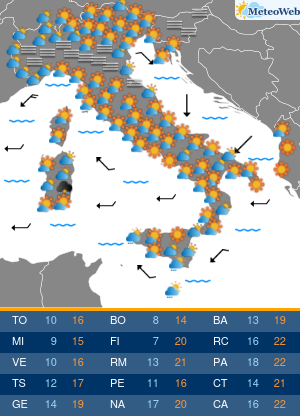

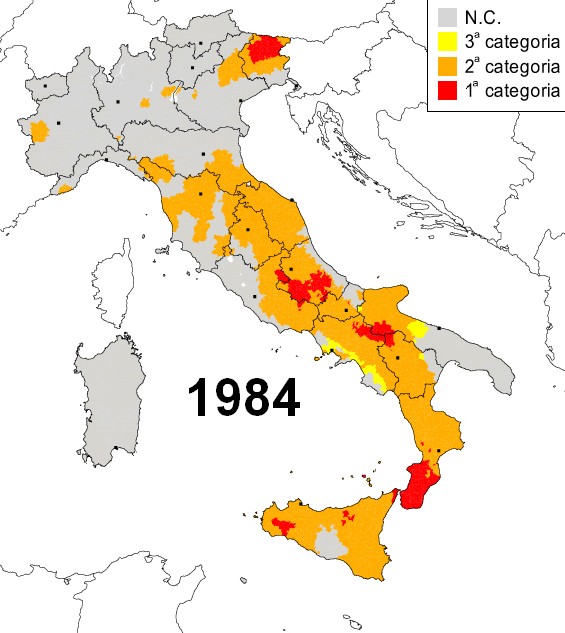

Alla prova dei fatti, questi due ultimi provvedimenti non servono quasi a nulla. Anche perchè pochi anni dopo si verificano in rapida successione due tremende sciagure, i terremoti di Friuli (1976) ed Irpinia (1980) dove si dimostra quanto il nostro territorio sia impreparato ad affrontare simili catastrofi. Si cerca allora di correre rapidamente ai ripari. Nel 1981 per la prima volta, attraverso una serie di Decreti Ministeriali, si sviluppa una classificazione sismica basata su un’indagine di tipo probabilistico, guarda caso relativa proprie alle zone colpite dal sisma irpino. Si indicano i provvedimenti per la ricostruzione, si introduce la zona sismica di “terza categoria”, si cerca di accelerare la riparazione ed il rafforzamento degli edifici lesionati. Infine nel 1984 viene presentata la prima, vera, classificazione sismica dell’intero territorio nazionale, sviluppata secondo il metodo probabilistico (metodo che tra l’altro oggi pare se non inefficace comunque da rivedere). Inoltre si introduce la differenziazione a livello di protezione sismica per le cosiddette “opere strategiche” ovvero quegli edifici di importanza particolare e che devono resistere alle scosse perché indispensabili nelle situazioni di emergenza. La classificazione del 1984 però risulta generica, insufficiente e di scarsa rilevanza tecnica: in pratica rientrano nella “classe 1”, la più pericolosa, soltanto quelle aree (Friuli, Irpinia, Belice, Calabria meridionale, Abruzzo ma non L’Aquila) in cui si sono verificati terremoti negli anni recenti (Fig. 3).

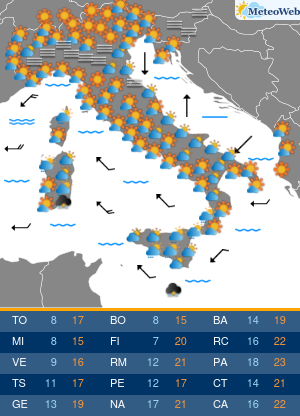

La situazione però non si sblocca, anzi tende quasi alla stagnazione. In generale, negli anni ’80 vengono emanate diverse norme tecniche e prescrizioni riguardanti il patrimonio monumentale ma soprattutto si sviluppa una netta distinzione tra le norme relative a “progettazione, esecuzioni e collaudo” di edifici in zona sismica e “non sismica”. Dunque la classificazione rimane invariata e mantiene a lungo troppe incertezze, indicando soprattutto troppi Comuni come non classificati e dunque liberi da ogni vincolo (tra cui l’Emilia, teatro del distruttivo sisma del 2012). Questo significa che in tali aree, oltre il 50% del nostro territorio, si può continuare a costruire senza alcuna precauzione antisismica. Prova ne sia la Fig. 4, relativa alla classificazione adottata nel 1998 quando, anche qui dopo un forte terremoto (Umbria e Marche 1997), l’individuazione delle “zone sismiche” passa dalla competenza del Ministero dei Lavori Pubblici alle Regioni, per essere poi trasferita nel 1999, col Decreto Legge 300, alla Protezione Civile: le aree in grigio, non classificate, sono ancora molte. Siamo dovuti arrivare fino al 2003 (Fig. 5) per avere finalmente un quadro più serio e dettagliato della situazione.

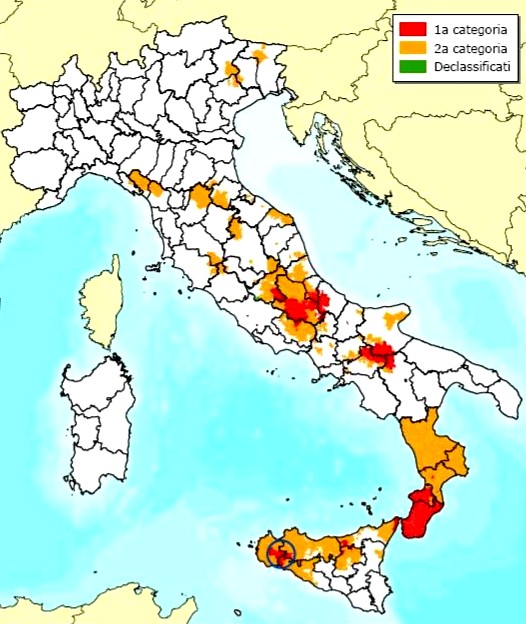

Difatti, a seguito dell’Ordinanza PCM 3274/2003, secondo quanto stabilito dalle direttive della CE nell’Eurocodice 8, nella nostra legislazione è stato applicato il principio in base al quale la stima quantitativa della pericolosità sismica rappresenta il fattore di riferimento per la valutazione del danno sismico e la sua minimizzazione. Il passo seguente è stata la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della probabilità che, in un definito intervallo temporale, vengano superati determinati livelli di scuotimento sismico. Si è giunti dunque alla zonazione su base comunale secondo cui il nostro territorio è stato perciò diviso in zone sismiche, classificate in 4 categorie fondamentali: in questo modo ogni Comune italiano ha avuto la sua classe sismica cui fare riferimento per ogni nuova costruzione o ristrutturazione di edifici già esistenti. Ma a questo risultato, è bene ribadirlo, siamo arrivati solo nel 2003, ovvero 16 anni fa.

La “classe 1” è la più a rischio mentre la “classe 4” (in cui ricade la stragrande maggioranza dei Comuni) teoricamente non dovrebbe essere sottoposta a scosse significative e dunque in queste aree non esistono particolari prescrizioni antisismiche, anche e soprattutto in fase progettuale. L’elenco dettagliato di tutti i Comuni italiani e le classi sismiche di riferimento, aggiornato al 2015, è disponibile online (http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp). Possiamo segnalare che nella “classe 1”, la più pericolosa, rientrano 724 Comuni (circa il 9% del totale), di cui ben 262 nella sola Calabria e 128 in Campania. Al contrario, il 43% dei Comuni appartiene alla “classe 4” nella quale rientra, oltre all’asismica Sardegna, anche il Salento (tralasciando di considerare in maniera totale quanto accaduto in quelle zone nel 1743) e gran parte della Pianura Padana. Può lasciare interdetti vedere l’Emilia, teatro del terremoto di Magnitudo 5.9 del maggio 2012, in “classe 3”, categoria cui appartiene anche la Riviera Ligure di Ponente che è stata oggetto di un grande disastro alla fine dell’Ottocento. Oppure vedere come L’Aquila (più volte distrutta da terremoti negli ultimi 600 anni) ricada in “classe 2” e non, come si potrebbe pensare, in “classe 1”. Non dimentichiamo che nel 2009 nel capoluogo abruzzese rimasero danneggiate gravemente proprio quelle “strutture strategiche” (Prefettura, Ospedale, ecc.) segnalate dalle apposite leggi come edifici indispensabili nelle situazioni di emergenza. Il problema però non sta nella classificazione in sè ma nell’abnorme ritardo in cui certe Regioni hanno recepito le direttive di questa zonazione: per alcuni anni in diverse aree della nostra penisola s’è continuato a costruire ancora secondo i permissivi criteri antecedenti, aumentando dunque ancor di più la vulnerabilità del territorio.

Finalmente nel 2008 è stato varato l’ultimo aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costruzioni” (NTC), entrato casualmente (o no?) in vigore nel luglio 2009, all’indomani del terremoto abruzzese. Tale decreto rappresenta un cambiamento epocale per le costruzioni in area sismica, implicando una serie di indagini puntuali atte a valutare la reazione al sisma del terreno di fondazione, considerando anche la cosiddetta “vita nominale” dell’opera ovvero il periodo di tempo minimo per cui l’edificio sarà usato per lo scopo progettato (generalmente almeno 50 anni). Tra queste indagini diventano obbligatorie pure le verifiche per la liquefazione e per i cosiddetti stati limite, in particolare laddove si registrano condizioni litologiche sfavorevoli e con possibilità di amplificazione degli effetti di un sisma. A breve, secondo quanto dichiarato dai tecnici dell’INGV, dovrebbe essere pubblicata una nuova mappa della pericolosità sismica valida per l’intero territorio italiano. Però ormai, forse, è troppo tardi. Perché?

Perché la vulnerabilità dell’Italia rispetto alle scosse sismiche é tra le più alte del mondo. Come abbiamo visto, spesso anche scosse al limite, o addirittura al di sotto, della cosiddetta “soglia del danno” (Magnitudo = 5.0), provocano danni, non ingenti ma comunque sensibili, a dimostrazione di come il territorio non sia pronto a sopportare sismi che in altre zone del mondo (su tutti il Giappone) non scalfiscono alcun edificio.

I fattori che regolano questa grave situazione sono molteplici, primo fra tutti un patrimonio edilizio molto carente sotto l’aspetto strutturale e della risposta sismica. La parte monumentale è vetusta e spesso priva di manutenzione adeguata (ed in questo senso Roma preoccupa non poco), la parte non monumentale o è stata costruita precedentemente all’entrata in vigore delle prime importanti norme antisismiche (1984) o è stata edificata con obiettivi di speculazione e senza il rispetto delle norme del buon costruire. Non si devono poi dimenticare gli edifici addirittura abusivi o quelli situati in zone ad alta pericolosità sismica, valga per tutti l’esempio dell’isola d’Ischia e del Meridione più in generale. Le condizioni in cui versano molti centri storici delle nostre città più antiche, i numerosi borghi situati su pendii acclivi e soggetti anche a dissesti idrogeologici, la crescita esponenziale della nostra edilizia durante il boom economico degli anni ’60 e l’alta densità di popolazione aumentano in maniera esponenziale i rischi cui è sottoposto il nostro territorio.

Da tutto quanto sopra detto, si evince come in Italia esista un evidente deficit di protezione sismica, amplificato dal fatto che tutti gli edifici costruiti nel nostro paese prima del 1984 sono stati realizzati senza minimamente tener conto degli eventuali effetti di possibili scosse telluriche. Tant’è vero che una statistica indica come nelle zone classificate sismiche nel 1984 (circa il 45% del territorio nazionale) solo il 14% degli edifici possiede criteri costruttivi antisismici. A questo proposito il dato più eclatante, e sconfortante, proviene da Catania, esposta nel tempo a terremoti con intensità fino al grado X della Scala MCS: è stato calcolato che il 95% del patrimonio edilizio della città, in cui oggi vivono oltre 300mila persone, è stato realizzato senza alcun criterio antisismico.

Il risultato è che milioni di italiani vivono in fabbricati a rischio, e non solo per scosse di grande intensità. Valga, a questo proposito, un esempio per tutti: la scuola di S. Giuliano di Puglia e le 28 vittime innocenti che nel 2002 hanno pagato il tributo alla sottovalutazione ed alla permissività di una legge evidentemente mal strutturata o comunque mal applicata sul territorio. Dunque se da un lato la nuova mappa della pericolosità, attesa per i primi mesi del 2019 da parte dell’INGV, apporterà certamente migliorie in funzione della sicurezza, anche grazie alle nuove scoperte scientifiche, dall’altro le autorità centrali e locali, ma anche i cittadini, dovranno verificare attentamente e costantemente la sua applicazione sul territorio, e non solo nelle aree più sismiche. Ciò che finora è mancato, purtroppo, non è stata solo la volontà politica ma anche e soprattutto la cultura della prevenzione. Auspichiamo, finalmente, un’inversione di tendenza che però appare alquanto difficile da praticare. Speriamo di essere smentiti.